Après le Nigeria, la Côte d’Ivoire dépasse l’Angola en richesse par habitant (06/10/2021).

Après le Nigeria la Côte d’Ivoire dépasse l’Angola en richesse par habitant (06/10/2021).

-fi15502023x640.jpg)

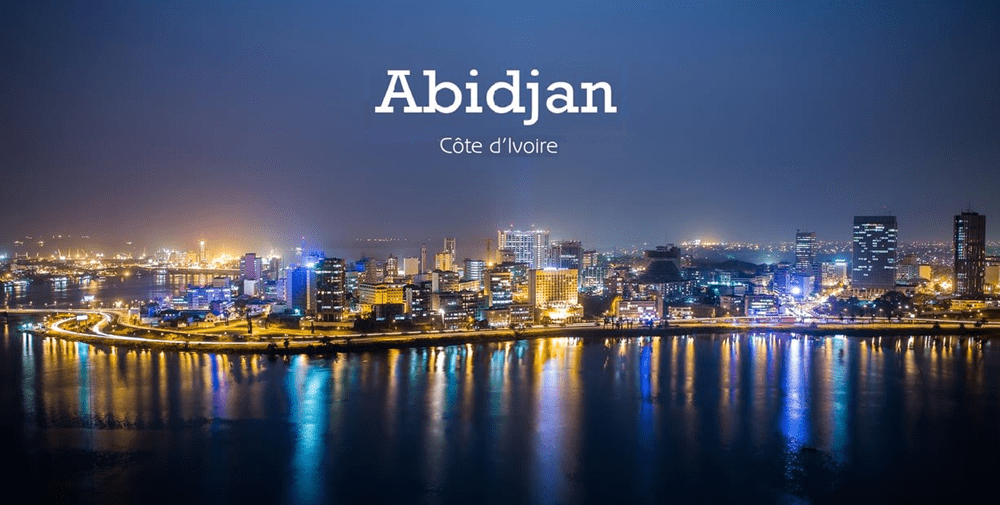

La Capitale de la Côte d’Ivoire : Abidjan

Après le Nigeria, la Côte d’Ivoire dépasse l’Angola en richesse par habitant (06/10/2021)

Après avoir récemment dépassé le Nigeria, premier producteur africain de pétrole, la Côte d’Ivoire vient de réaliser l’exploit de dépasser en richesse par habitant l’Angola, second producteur continental de pétrole, avec une production environ trente fois supérieure, et second producteur africain de diamants. Cette performance est le résultat des nombreuses réformes accomplies au cours de la dernière décennie, ainsi que d’une politique active de diversification.

Selon les données récemment publiées par la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire affichait un PIB par habitant de 2 326 dollars début 2021, dépassant ainsi désormais l’Angola dont la richesse par habitant, en baisse depuis quelques années, s’établissait à 1 896 dollars. Par ailleurs, la Côte d’ivoire continue à creuser l’écart avec le Nigeria (2 097 dollars) ou encore avec le Kenya (1 838 dollars).

Une grande performance due à une croissance record

Cette évolution constitue un véritable exploit pour la Côte d’Ivoire, dont les activités extractives (hydrocarbures et industries minières) demeurent encore assez modestes, notamment par rapport à l’Angola. Ce pays, à la population comparable (33 millions d’habitants contre 27 millions pour la Côte d’Ivoire), est en effet le deuxième producteur africain de diamants, après le Botswana (et le quatrième mondial), ainsi que le deuxième producteur de pétrole avec une production qui se situe encore, et malgré une baisse régulière ces dernières années, à environ 1,2 million de barils par jour, contre environ 35 mille seulement pour la Côte d’Ivoire. Une faible production ivoirienne qui est également très loin derrière celle du Nigeria (près de 2 millions de barils/jour, soit environ 50 fois plus), qu’elle avait aussi et récemment dépassé, et qui devrait également, tout comme l’Angola, être bientôt devancé par le Sénégal et le Cameroun, qui affichent souvent des taux de croissance deux ou trois fois plus élevés.

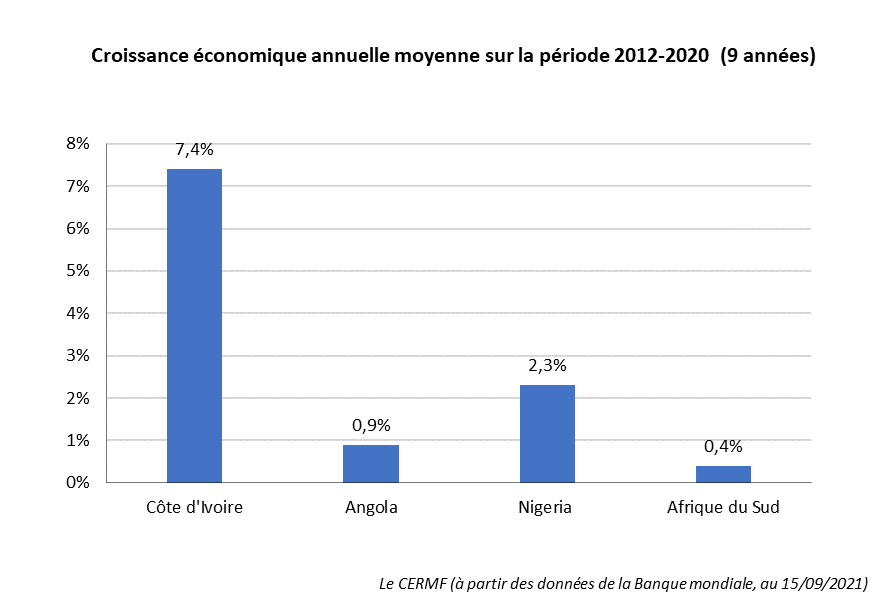

L’importante progression de la Côte d’Ivoire résulte de la très forte croissance que connaît le pays depuis plusieurs années. Sur la période de neuf années allant de 2012 à 2020, période suffisamment longue pour pouvoir établir des comparaisons internationales, la Côte d’Ivoire a réalisé la plus forte croissance au monde dans la catégorie des pays ayant un PIB par habitant supérieur ou égal à 1 000 dollars, avec une croissance annuelle de 7,4 % en moyenne. Plus impressionnant encore, elle se classe deuxième toutes catégories confondues, pays très pauvres inclus, faisant ainsi mieux que 30 des 31 pays au monde qui avaient un PIB par habitant inférieur à 1 000 dollars début 2012. La Côte d’Ivoire n’est alors dépassée que par l’Éthiopie, qui a connu une croissance annuelle de 8,9 % en moyenne. Une performance qui résulte essentiellement du très faible niveau de développement de ce pays d’Afrique de l’Est, qui était le deuxième pays le plus pauvre au monde début 2012, et qui en demeure un des plus pauvres avec un PIB par habitant de seulement 936 dollars début 2021 (soit au début de l’actuelle guerre civile).

De son côté, et sur cette même période de neuf années, l’Angola a enregistré une croissance de seulement 0,9 % en moyenne annuelle, tandis que le Nigeria a affiché une progression annuelle de 2,3 %. De même, il est à noter que la croissance ivoirienne a également été largement supérieure à celle de l’Afrique du Sud, géant minier du continent (premier producteur africain de charbon, de fer, de manganèse ou encore de nickel, deuxième producteur d’or…), et dont la hausse annuelle moyenne du PIB s’est établie à seulement 0,4 % sur la période.

Par ailleurs, il est à signaler que la Côte d’Ivoire est récemment devenue le premier pays africain de l’histoire (et le seul encore aujourd’hui) disposant d’une production globalement assez modeste en matières premières non renouvelables, du moins jusqu’à présent, à dépasser en richesse un pays d’Amérique hispanique, à savoir le Nicaragua dont le PIB par habitant atteignait 1 905 dollars début 2021 (hors très petits pays africains de moins de 1,5 million d’habitants, majoritairement insulaires). La Côte d’Ivoire est d’ailleurs sur le point de devancer également le Honduras, dont le PIB par habitant se situait à 2 406 dollars.

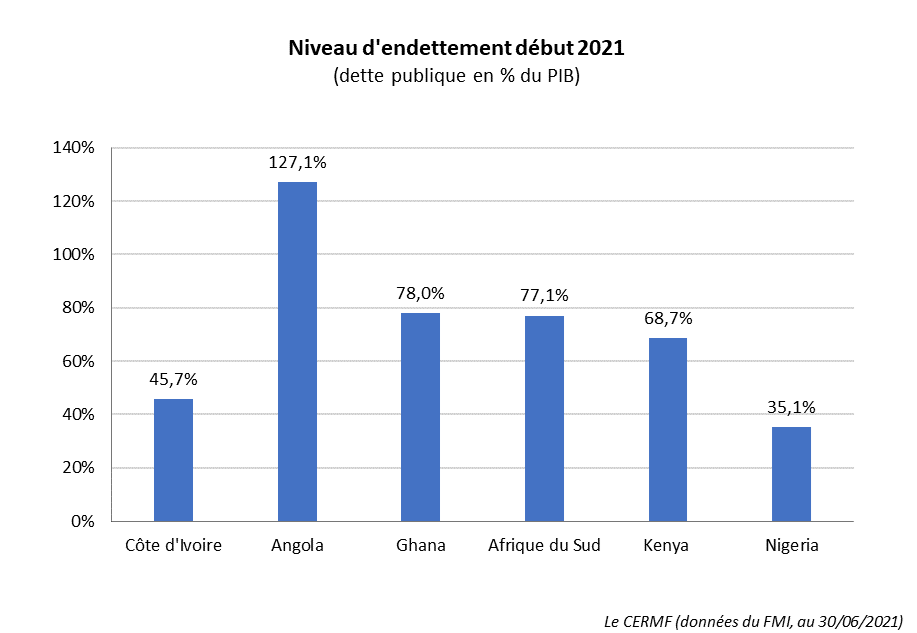

Dans un autre registre, il est à noter que les performances économiques de la Côte d’Ivoire se sont accompagnées d’une maîtrise de l’endettement, avec un niveau de dette publique qui s’établissait à seulement 45,7 % du PIB début 2021, selon le FMI, contre non moins de 127,1 % pour l’Angola, quatrième pays le plus endetté d’Afrique malgré ses énormes richesses. Le niveau d’endettement de la Côte d’Ivoire demeure également largement inférieur à celui de pays comme l’Afrique du Sud (77,1 %), le Ghana (78,0 %) ou encore le Kenya (68,7 %).

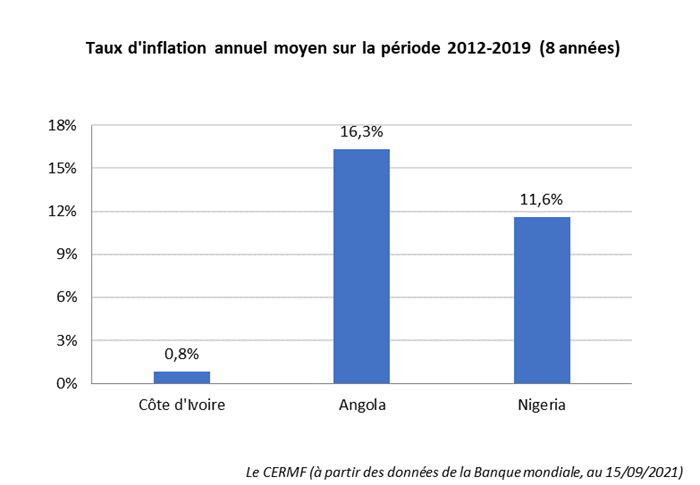

Enfin, la forte croissance de l’économie ivoirienne s’est également accompagnée d’un bon contrôle de l’inflation, qui s’est située à seulement 0,8 % en moyenne annuelle sur la période 2012-2019 (8 années), contre non moins de 16,3 % et 11,6 % pour l’Angola et le Nigeria, respectivement. Deux pays dont les populations les plus fragiles ont été grandement pénalisées par la forte hausse du prix des produits de base. Les graves difficultés économiques de l’Angola et du Nigeria se sont notamment traduites par une importante dépréciation de leur monnaie nationale, qui ont respectivement perdu environ 85 % et 60 % de leur valeur face au dollar depuis 2014 (et, depuis sa création, plus de 99 % de sa valeur pour la monnaie nigériane). Une situation qui a notamment pour conséquence une forte dollarisation de l’économie de ces deux pays, c’est-à-dire une large utilisation du dollar pour les transactions économiques au détriment de la monnaie nationale, considérée comme risquée.

Réformes et diversification active

Les résultats de la Côte d’Ivoire s’expliquent par les profondes réformes réalisées par le pays afin d’améliorer le climat des affaires et d’attirer les investisseurs, ainsi que par une politique de diversification des sources de revenus et de grands travaux d’infrastructure.

Suite à de nombreuses réformes administratives, juridiques et fiscales, la Côte d’Ivoire a réussi à instaurer un cadre propice à l’entreprenariat local et aux investissements étrangers. Le pays a ainsi fait un bond considérable dans le classement international relatif au climat des affaires, publié chaque année par la Banque mondiale, en passant de la 167e place en 2012 à la 110e pour l’année 2020. Même si elle demeure moins bien classée que des pays comme le Maroc (53e) ou l’Afrique du Sud (84e), la Côte d’Ivoire fait toutefois désormais largement mieux que le Nigeria (131e), l’Angola (177e) ou encore l’Éthiopie (classée 159e, avant le début de la guerre civile). Au passage, il convient de rappeler que la maîtrise de l’inflation, élément ayant une incidence certaine sur l’environnement des affaires, n’est hélas pas prise en compte dans l’élaboration du classement annuel de la Banque mondiale, ce qui n’est pas à l’avantage de la Côte d’Ivoire où l’inflation est bien plus faible que dans les pays précédemment cités.

Ces réformes se sont accompagnées de la réalisation de grands travaux à travers le pays (routes, ponts, transports publics – comme le futur tramway d’Abidjan, centrales électriques, réseaux de télécommunications, logements sociaux…), ainsi que d’une politique active de diversification des sources de revenus, en s’appuyant notamment sur le développement du secteur agricole, des industries de transformation, ou encore de la production d’électricité. Déjà premier producteur mondial de cacao depuis longtemps, la Côte d’Ivoire s’est ainsi également hissée au cours de la dernière décennie au premier rang mondial pour la production de noix de cajou, et au premier rang africain (et quatrième mondial) pour le caoutchouc naturel, dont elle assure désormais près de 80 % de la production continentale, suite à un quintuplement de la production nationale. Le pays est également le second producteur africain d’huile de palme (derrière le Nigeria), et est récemment devenu le deuxième producteur continental de coton (après le Bénin). Par ailleurs, le pays dispose d’un secteur halieutique assez important, étant notamment le premier producteur africain de thon.

Parallèlement à la hausse de la production agricole, le pays a également porté une attention particulière à la transformation locale de la production, source d’une valeur ajoutée bien plus importante pour le pays, dont elle contribue également à l’industrialisation. Ainsi, et grâce à la multiplication des usines de transformation, encouragées par un cadre propice à l’investissement, la Côte d’Ivoire transforme aujourd’hui localement (tous stades de transformation confondus) les deux tiers de sa production de caoutchouc naturel et de thon, près du quart de sa production de cacao et environ 12 % sa production de noix de cajou. Le pays a d’ailleurs pour objectif d’augmenter encore ces niveaux de transformation locale, et notamment dans les filières cacao et noix de cajou, pour lesquelles il espère atteindre un niveau de 50 % d’ici 2025. Très récemment, en juin dernier, la plus grande des usines de transformation de noix de cajou du pays vient justement d’entrer en production. Une usine qui se distingue comme étant la plus moderne du monde dans son domaine, avec un taux d’automatisation de plus de 90 %, et qui devrait même devenir la plus grande usine de transformation au monde après la construction d’une unité de valorisation des coques pour la production d’électricité.

La production d’électricité est d’ailleurs un des domaines dans lesquels le pays a fortement investi au cours de la dernière décennie, avec pour résultat une hausse de deux tiers de la production nationale (assortie d’une part grandissante pour les énergies renouvelables : solaire, biomasse, hydroélectricité…). Disposant désormais du troisième plus grand système de production électrique du continent, selon la Banque mondiale, le pays est même devenu un des principaux exportateurs en la matière à l’échelle continentale, acheminant environ 11 % de sa production vers six pays d’Afrique de l’Ouest. Au niveau national, le taux de couverture est passé de 33 % des localités ivoiriennes début 2012 à plus de 75 % aujourd’hui, couvrant ainsi plus de 90 % de la population (même si une partie minoritaire de la population de ces localités ne bénéficie pas encore de l’électricité à domicile).

L’électrification du pays constitue en effet un élément de grande importance pour la réussite de toute politique de développement économique et social. Outre les activités précédemment citées, elle est aussi cruciale pour le développement du secteur des nouvelles technologies, ou encore pour la mise en place d’un réseau scolaire étendu et performant à travers le pays, soit deux domaines eux aussi en forte progression. À titre d’exemple, les premiers ordinateur et téléphone portable (intelligent) assemblés localement ont été présentés aux médias en juin dernier, ce qui constitue un cas encore assez rare en Afrique subsaharienne. Quant à l’éducation, les cinq dernières années ont vu l’ouverture d’autant de classes à travers le pays qu’au cours des vingt années précédentes. Une accélération qui s’explique, notamment, par la scolarisation rendue obligatoire à partir de la rentrée 2015 pour les enfants âgés de 6 à 16 ans.

Grâce à la diversification des sources de revenus, les activités directement liées aux industries extractives (hydrocarbures et industries minières), et malgré l’augmentation de leur production au cours des dernières années, ne représentent aujourd’hui qu’environ 30 % des exportations de biens du pays, dont l’économie est ainsi plus robuste et résiliente face aux crises internationales que celles de l’Angola, du Nigeria ou encore de l’Afrique du Sud. En effet, ces activités pèsent pour environ 98 % des exportations angolaises de biens et 93 % de celles du Nigeria, ou encore pour près de 60 % des exportations sud-africaines. En d’autres termes, les activités non directement liées aux industries extractives représentent environ 70 % des exportations ivoiriennes de biens, alors qu’elles ne sont à l’origine que d’environ 40 % des exportations de l’Afrique du Sud, et d’environ 7 % et 2 % seulement de celles du Nigeria et de l’Angola, respectivement. Grâce à sa plus grande solidité, l’économie ivoirienne a ainsi enregistré une croissance économique de 6,4 % en moyenne sur la période de six années 2015-2020, marquée notamment par la baisse considérable – et probablement durable – du cours des hydrocarbures, tandis que le Nigeria, l’Angola et l’Afrique du Sud ont affiché respectivement des taux de 0,7 %, -1,6 % et -0,5 % (la croissance négative de ces deux derniers s’expliquant également par l’épuisement de certains gisements).

Par ailleurs, il est à noter que la diversification de l’économie ivoirienne s’est également accompagnée d’une diversification des partenaires économiques du pays, dont la Chine est désormais le premier partenaire commercial avec une part de 9,4 % du commerce extérieur en 2019 (devant la France, deuxième, avec une part de 8,1 %). La présence chinoise se manifeste surtout au niveau des importations du pays, dont elle a fourni 17,2 % des besoins cette même année, devant le Nigeria (13,5 %, essentiellement des hydrocarbures), et loin devant la France, qui arrive troisième (10,7 %). La Chine demeure toutefois un très modeste client de la Côte d’Ivoire, dont elle n’a absorbé que 2,9 % des exportations en 2019, se classant ainsi à la 14e position, loin derrière les Pays-Bas qui se placent en première position, devant les États-Unis et la France.

Enfin, la diversification de l’économie ivoirienne devrait également se renforcer avec le développement attendu du secteur touristique, encore embryonnaire. En effet, et contrairement aux pays francophones que sont le Maroc et la Tunisie, deux des destinations phares du tourisme sur le continent, la Côte d’Ivoire et plus globalement l’Afrique francophone subsaharienne ont largement et longuement délaissé ce secteur à fort potentiel, faisant ainsi presque ignorer au reste du monde l’existence d’une faune, d’une flore et de paysages exceptionnels et comparables à ce qui peut être observé dans certains pays anglophones du continent. Une situation fort regrettable pour un pays qui ne manque pourtant pas d’atouts en la matière, notamment grâce à ses plages, ses parcs nationaux ou encore sa basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro (plus grand édifice chrétien au monde, quasi-réplique de la basilique Saint-Pierre de Rome, et dont l’existence même est ignorée par la quasi-totalité des chrétiens des pays du Nord, y compris en France…). Occasion de rappeler, au passage, que la Côte d’Ivoire est un pays bien plus grand que ne l’indique la majorité des cartes géographiques en circulation (y compris en Afrique), étant légèrement plus étendue que l’Italie et un tiers plus vaste que le Royaume-Uni, et non deux ou trois plus petite… Des cartes qui dressent généralement une représentation terriblement déformée des continents, en réduisant considérablement la taille des pays du Sud. Ce qui amène également à rappeler que la Côte d’Ivoire demeure assez faiblement peuplée, puisqu’elle devrait compter non moins de 89 millions et 64 millions d’habitants, respectivement, si elle était proportionnellement aussi peuplée que le Royaume-Uni et l’Italie.

La Côte d’Ivoire peut donc se féliciter d’être parvenue à atteindre ce niveau de développement économique, et d’être aujourd’hui l’économie la plus dynamique du continent en tenant compte à la fois de ses niveaux de croissance et de richesse actuels (la réalisation de forts taux de croissance par des pays se classant parmi les plus pauvres, comme l’Éthiopie ou le Rwanda, n’étant pas une chose exceptionnelle), et ce, avant de devenir un important producteur de pétrole. En effet, et suite à la récente découverte d’un gisement majeur au large de ses côtes, le pays devrait prochainement faire partie des principaux producteurs de pétrole d’Afrique subsaharienne, avec un niveau de production comparable à ceux, actuels, du Ghana et du Gabon. Mais afin de lui être réellement profitable, cette nouvelle et importante manne qui s’annonce ne devra pas entraver la poursuite des réformes et des efforts de diversification de l’économie du pays, qui devra notamment s’inspirer des pays pétroliers du Nord (Norvège, Royaume-Uni, Canada, États-Unis) qui ont toujours su développer les différents pans de l’économie, au nom de leur indépendance nationale, tout en atteignant un niveau élevé en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et les détournements de fonds.

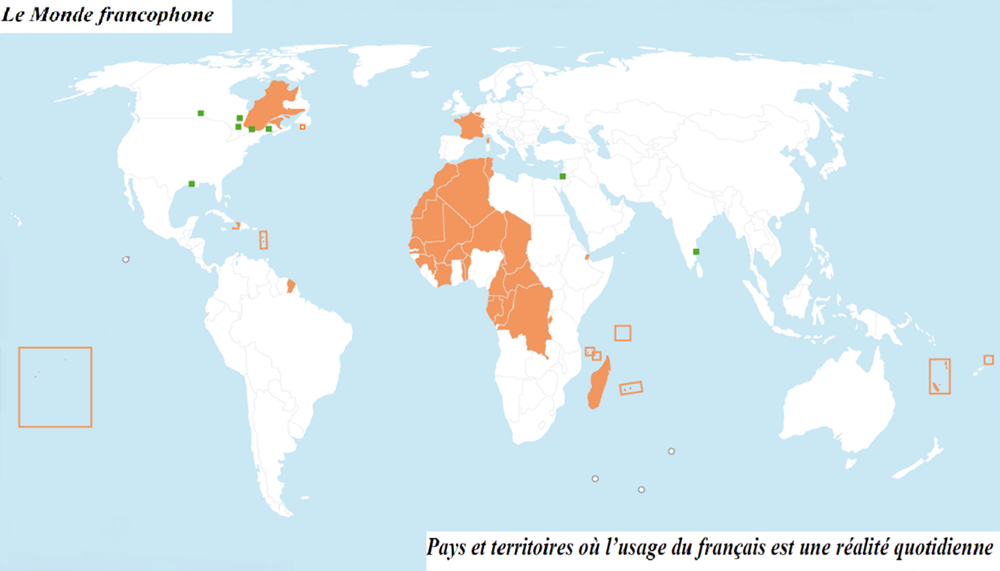

Le Centre d’étude et de réflexion

sur le le monde francophone

Partagez cette page

Nous joindre

Tél. : 01 41 51 20 59

Courriel : info@cermf.org

La Côte d’Ivoire devient le pays le plus riche de toute l’Afrique de l’Ouest (14/09/2020)

-fi25616931x935.png)

La Côte d’Ivoire devient le pays le plus riche de toute l’Afrique de l’Ouest (14/09/2020)

Après avoir dépassé le Kenya, la Côte d’Ivoire, pays francophone au sous-sol pauvre, a réussi l’exploit de dépasser ses deux voisins regorgeant de richesses naturelles que sont le Ghana et le Nigeria, pour devenir le pays le plus riche de toute l’Afrique de l’Ouest, selon les données révisées de la Banque mondiale.

Selon les statistiques récemment publiées par la Banque mondiale, le PIB par habitant de la Côte d’Ivoire s’établissait à 2 286 dollars fin 2019, soit un niveau désormais supérieur à ceux du Ghana (2 202 dollars) et du Nigeria (2 230 dollars). Et ce, contrairement à ce que laissaient prévoir les données publiées ces dernières années par l’organisme, avant que la Côte d’Ivoire ne bénéficie, à son tour, d’une mise à jour de la base de calcul de son PIB. Un niveau qui, par ailleurs, dépasse maintenant largement celui du Kenya, qui s’élève à 1816 dollars.

Un véritable exploit, dû à une croissance record

Cette grande performance constitue un véritable exploit pour la Côte d’Ivoire, dont le sous-sol pauvre en matières premières contraste avec ceux du Ghana et du Nigeria. En effet, le Ghana est devenu le premier producteur d’or du continent, avec une production plus de quatre fois supérieure à celle de la Côte d’Ivoire (142,4 tonnes en 2019, contre seulement 32,5 tonnes, soit + 338 %). De plus, le pays fait désormais partie des pays pétroliers du continent, se classant aujourd’hui à la quatrième position en Afrique subsaharienne, devant le Gabon (avec une production d’environ 200 000 barils par jour, contre moins de 40 000 pour le pays d’Houphouët-Boigny, soit cinq fois plus). Et ce, dans un domaine qui continue à être largement dominé par le Nigeria, premier producteur d’or noir du continent, avec une production annuelle qui se situe, en moyenne, à environ deux millions de barils par jour.

L’importante progression de la Côte d’Ivoire résulte de la très forte croissance que connaît le pays depuis plusieurs années. Sur la période de huit années allant de 2012 à 2019, période suffisamment longue pour pouvoir établir des comparaisons internationales (et hors micro-États, et plus précisément Nauru, pays insulaire du Pacifique sud ne comptant que 11 mille habitants et pour un territoire de seulement 21 km2), la Côte d’Ivoire a réalisé la plus forte croissance au monde dans la catégorie des pays ayant un PIB par habitant supérieur ou égal à 1 000 dollars, avec une croissance annuelle de 8,2 % en moyenne (6,9 % en 2019). Plus impressionnant encore, elle se classe deuxième toutes catégories confondues, pays très pauvres inclus, faisant ainsi mieux que 30 des 31 pays au monde qui avaient un PIB par habitant inférieur à 1 000 dollars début 2012. La Côte d’Ivoire n’est alors dépassée que par l’Éthiopie, qui a connu une croissance annuelle de 9,2 % en moyenne (8,3 % en 2018). Une performance qui résulte essentiellement du très faible niveau de développement de ce pays d’Afrique de l’Est, qui était le deuxième pays le plus pauvre au monde début 2012 et qui en demeure un des plus pauvres avec un PIB par habitant de seulement 857 dollars, fin 2019 (soit près de 2,7 fois moins que la Côte d’Ivoire). Sur cette même période de huit années, le Ghana et le Nigeria ont enregistré, respectivement, une croissance annuelle de 5,7 % et de 2,9 % en moyenne.

Un pays particulièrement dynamique et en chantier

Les résultats de la Côte d’Ivoire s’expliquent par les profondes réformes réalisées par le pays afin d’améliorer le climat des affaires, ainsi que par une politique de développement tous azimuts se matérialisant notamment par la réalisation de nombreux chantiers d’envergure à travers le pays et par la diversification des sources de revenus. Pour ce qui est du climat des affaires, plusieurs mesures ont été prises afin de faciliter et de sécuriser les investissements, en vue d’instaurer un environnement favorable à ces derniers : mise en place d’un nouveau code des investissements en 2012, d’un guichet unique de création d’entreprises, d’une plateforme d’échanges pour centraliser les appuis des partenaires au développement de l’environnement des affaires… Le tout, assorti d’une assez faible pression fiscale, de l’ordre de 14 % du PIB au total pour l’année 2019 (cotisations de sécurité sociale incluses).

L’ensemble de ces mesures a ainsi permis à la Côte d’Ivoire de faire un bond considérable dans le classement international Doing business, publié chaque année par la Banque mondiale et relatif au climat des affaires, en passant de la 167e place en 2012 à la 110e pour l’année 2020. Dans ce classement, elle fait donc désormais largement mieux que le Nigeria (131e), ou encore que l’Éthiopie, passée de la 111e à la 159e place sur la même période. Ce pays, où les répressions policières et les tensions interethniques ont fait plusieurs centaines de morts ces quelques dernières années, est d’ailleurs l’un des pays qui connaissent les plus fortes tensions sociales sur le continent, avec l’Afrique du Sud (où l’on compte plus de 15 000 homicides par an).

Cette importante progression de la Côte d’Ivoire s’accompagne également d’une remarquable maîtrise de l’inflation (comme dans l’ensemble de l’espace UEMOA), qui s’est située à seulement 0,8 % en moyenne annuelle sur la période de huit années allant de 2012 à 2019, selon les dernières données de la Banque mondiale. Un taux particulièrement bas, notamment en comparaison avec le Ghana et Nigeria, dont les populations ont grandement souffert d’une inflation qui s’est établie à 11,9 % et à 11,6 % par an, en moyenne et respectivement, et ce malgré une croissance largement inférieure à celle de la Côte d’Ivoire. Ces deux pays souffrent d’ailleurs également d’une importante dollarisation de leur économie, la monnaie nationale étant souvent refusée et substituée par le dollar dans les échanges économiques quotidiens. Enfin, la Côte d’Ivoire n‘oublie pas d’investir massivement dans l’éducation et la formation, dont les dépenses avaient atteint jusqu’à 27 % du budget national en 2017 (un des taux les plus élevés du continent). Sur les cinq dernières années, autant de classes ont d’ailleurs été ouvertes à travers le pays qu’au cours des vingt années précédentes. Une accélération qui s’explique, notamment, par la scolarisation rendue obligatoire à partir de la rentrée 2015 pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Au passage, il convient de rappeler que la maîtrise de l’inflation et la formation, deux éléments ayant une incidence certaine sur l’environnement des affaires, ne sont pas pris en compte par l’enquête annuelle Doing business de la Banque mondiale. Ce qui constitue une lacune fort regrettable, et pénalisante pour le classement de la Côte d’Ivoire (tout comme le sont, dans un autre registre, les données servant à l’ONU de base de calcul pour l’indice de développement humain, mais qui sont en général relativement anciennes pour les pays en développement, et qui ne prennent donc pas en considération les toutes dernières évolutions économiques et sociales).

Cet environnement particulièrement favorable aux investissements que connait aujourd’hui la Côte d’Ivoire s’accompagne d’une politique ambitieuse de développement et de grands chantiers, dans tous les domaines : routes, ponts, transports publics (comme le futur tramway d’Abidjan), centrales électriques, hôpitaux, réseaux de télécommunications, industries de base… et ce, sans oublier l’agriculture qui continue à se développer, le pays étant même devenu récemment le premier producteur mondial de noix de cajou (en plus d’être déjà le premier producteur de cacao). Des noix de cajou qui sont d’ailleurs partiellement transformées par des machines de fabrication ivoirienne, grâce à une entreprise locale qui la seule du type en Afrique subsaharienne. Pour leur part, les secteurs de la technologie et de l’informatique se développent eux aussi assez rapidement, notamment avec la multiplication des jeunes pousses (ou start-up), ou encore avec la construction d’une usine d’assemblage d’ordinateurs qui contribue à la réalisation du projet national « un citoyen, un ordinateur ». Une fabrication locale qui constitue une avancée rare sur le continent. Quant à l’électrification du pays, point d’une grande importance pour la réussite de toute politique de développement, le taux de couverture est passé de 33 % des localités ivoiriennes début 2012 à 73 % au mois de mai 2020. Et ce, avec une augmentation parallèle du taux d’accès à l’électricité, qui atteint désormais près de 90 % de la population du pays. Sur la même période, celui-ci a connu une progression d’environ 60 % de sa production d’électricité, devenant un des principaux exportateurs en la matière sur le continent (11 % de la production ivoirienne est actuellement exportée vers un total de six pays d’Afrique de l’Ouest).

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire commence enfin à s’intéresser au développement du secteur touristique, encore embryonnaire. Une situation totalement anormale pour un pays qui ne manque pas d’atouts en la matière, et que le monde doit enfin connaître et découvrir. À titre d’exemple, la quasi-intégralité de la population française (et donc également des autres populations occidentales) ignore l’existence même de la Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, qui n’est autre que le plus grand édifice chrétien au monde, et quasi-réplique de la basilique Saint-Pierre de Rome. Une situation absurde qui résulte de la longue négligence dont a souffert le secteur du tourisme, contrairement à ce que l’on observe dans des pays comme le Kenya ou l’Afrique du Sud, ou encore la Tunisie et le Maroc, qui investissent depuis longtemps dans ce domaine qui contribue de manière importante à leur développement. Au passage, il convient de rappeler que la Côte d’Ivoire est un pays bien plus grand qu’on ne le pense, étant, par exemple, légèrement plus étendue que l’Italie et un tiers plus vaste que le Royaume-Uni, et non deux ou trois plus petite comme l’indique la majorité des cartes géographiques en circulation (y compris en Afrique). Des cartes qui dressent généralement une représentation terriblement déformée des continents, en réduisant considérablement la taille des pays du Sud.

La rapide progression de l’Afrique subsaharienne francophone

Ces différents éléments font que la Côte d’Ivoire devrait continuer à connaître une croissance robuste dans les prochaines années, du moins une fois que la crise mondiale majeure liée au Covid-19 sera passée (et dont les conséquences définitives pour l’année en cours, et pour l’ensemble du continent, ne peuvent encore être correctement estimées). Le pays devrait même, à moyen terme, dépasser en richesse la Tunisie, pour devenir le premier pays d’Afrique subsaharienne au sous-sol pauvre à dépasser, dans l’histoire, un pays d’Afrique du Nord. La Côte d’Ivoire fait d’ailleurs partie de l’espace UEMOA, qui n’est autre que la plus vaste zone de forte croissance du continent, avec une hausse annuelle du PIB de 6,4 % en moyenne sur la période de huit années allant de 2012 à 2019. Un espace faisant lui-même partie de l’Afrique subsaharienne francophone, qui constitue globalement la zone la plus dynamique – et historiquement la plus stable – du continent, dont elle a enregistré en 2019 les meilleures performances économiques pour la sixième année consécutive et pour la septième fois en huit ans. Sur la période 2012-2019, la croissance annuelle de cet ensemble de 22 pays s’est ainsi établie à 4,4% en moyenne (5,0 % hors cas très particulier de la Guinée équatoriale), contre 2,8% pour le reste de l’Afrique subsaharienne.

Un dynamisme par ailleurs soutenu par une assez bonne maîtrise de la dette publique, les pays francophones n’étant qu’au nombre de deux parmi les dix pays les plus endettés du continent (à savoir la Mauritanie et le Congo-Brazzaville, qui n’arrivent, respectivement, qu’à la 9e et à la 10e place début 2020, selon le FMI). Une maîtrise de la dette qui fait que l’Afrique francophone sera globalement mieux armée pour faire face à la présente crise économique internationale. Pour la Côte d’Ivoire, cette dette s’est établie à 38 % du PIB fin 2019 (après rebasage tardif du PIB), soit un niveau largement inférieur à celui de la grande majorité des pays développés, et un des taux les plus faibles du continent (par exemple, largement inférieur à ceux du Ghana, 63,8 %, et du Kenya, 61,6 %).

Par ailleurs, il est à noter qu’il n’y a désormais plus qu’un seul pays francophone parmi les cinq pays les plus pauvres du continent, tous situés en Afrique de l’Est (en l’occurrence le Burundi, avec quatre pays anglophones que sont le Soudan du Sud, devenu le pays le plus pauvre du monde, le Malawi, la Somalie et le Soudan). Enfin, il n’y a aujourd’hui plus aucun pays francophone dans les six dernières places du classement international relatif au climat des affaires de la Banque mondiale, désormais majoritairement occupées par des pays anglophones (en 2012, cinq des six derniers pays étaient francophones).

Cette évolution globalement favorable de l’Afrique francophone n’était d’ailleurs pas aussi facilement prévisible il y a quelques décennies, au moment des indépendances. En effet, il convient de rappeler que le Royaume-Uni avait pris le contrôle des terres les plus fertiles du continent (le Ghana, la Nigeria – avec le delta du fleuve Niger et ses affluents, le Soudan et le Soudan su Sud – avec le Nil et ses affluents, la Tanzanie, le Zimbabwe…), ainsi que des territoires les plus riches en matières premières (les trois premiers pays producteurs d’or du continent, que sont le Ghana, le Soudan et l’Afrique du Sud – longtemps premier producteur mondial en la matière, le premier producteur de pétrole qu’est le Nigeria – devant l’Angola, ancienne colonie portugaise, le premier producteur de diamants qu’est le Botswana, ou encore le deuxième producteur de cuivre qu’est la Zambie). L’Afrique francophone a donc réussi son rattrapage par rapport au reste du continent, dont elle constitue même désormais la partie la plus prospère, globalement (ou la moins pauvre, selon la manière de voir les choses). Des pays comme le Mali et Bénin, qui ne font pourtant pas partie des pays les plus riches d’Afrique de l’Ouest, ont même un PIB par habitant supérieur à des pays comme l’Éthiopie ou le Rwanda, situés en Afrique de l’Est et bénéficiant étrangement d’une couverture médiatique exagérément favorable.

Le déclin économique du Nigeria, et son incidence sur une éventuelle monnaie unique ouest-africaine

Depuis plusieurs années, l’économie du Nigeria est en déclin et le pays en voie d’appauvrissement constant. En effet, celui-ci (et comme l’Afrique du Sud, par ailleurs), affiche chaque année un taux de croissance économique très faible et largement inférieur à son taux de croissance démographique, contrairement aux pays francophones qui l’entourent. Ainsi, la hausse du PIB n’a été que 1,2 % en moyenne annuelle sur les cinq dernières années (2015-2019), contre une croissance démographique de 2,6 % en moyenne sur la même période (comparable à celle de la Côte d’Ivoire, 2,4 %). Le Sénégal et le Cameroun devraient d’ailleurs assez rapidement dépasser à leur tour le Nigeria en matière de richesse par habitant (chose assez méconnue, le Cameroun connaît régulièrement une croissance économique deux à trois fois supérieure à celle du Nigeria). À cette situation, s’ajoutent de graves difficultés structurelles auxquelles fait face le pays, et qui se manifestent notamment par une inflation assez forte (11,6 % en moyenne annuelle sur les huit années de la période 2012-2019, contre 0,8 % pour la Côte d’Ivoire), une monnaie ayant perdu près de 60 % de sa valeur face au dollar depuis 2014 (et plus de 99 % de sa valeur depuis sa création en 1973, lorsque la livre sterling valait 2 nairas, contre 488 au 10 septembre 2020), et par des exportations qui reposent encore à près de 95 % sur le pétrole et le gaz (le Nigeria n’étant toujours pas parvenu à mettre en place un tissu industriel capable de le sortir de sa dépendance aux hydrocarbures, en diversifiant les exportations).

Au passage, il est à noter qu’il est toujours assez surprenant de voir régulièrement paraître en Afrique des articles présentant le Nigeria comme étant le pays le plus riche du continent, et ce, au détriment d’autres pays et en se basant donc uniquement sur le critère du PIB global, qui dépend pourtant en bonne partie du poids démographique. Une méthode de comparaison de la richesse que l’on observe uniquement en Afrique, seul continent au monde dans lequel sont publiés par les médias des articles se basant sur le critère du PIB global, au lieu de prendre en compte celui du PIB par habitant, universellement considéré comme étant le critère de comparaison le plus rationnel et le plus adéquat. Au niveau international, classer le niveau de richesse des pays en fonction du poids de leur PIB reviendrait à dire, par exemple, que la Turquie et le Mexique sont à peu près aussi riches que l’Arabie Saoudite et l’Espagne, respectivement. Ce qui serait d’une grande absurdité.

L’intégration d’une économie en aussi mauvaise santé et en déclin comme celle du Nigeria à une monnaie ouest-africaine, quelle qu’elle soit, est donc incontestablement de nature à déstabiliser profondément les économies de tous les autres pays qui partageraient la même monnaie, à travers une importante perte de valeur de celle-ci, accompagnée, de surcroît, d’une politique monétaire plus adaptée à un pays en crise (le Nigeria, par son poids démographique, décidant de l’essentiel de cette politique), et ne correspondant donc pas aux besoins des pays dynamiques de la région. À commencer par ceux de l’UEMOA, plus vaste zone de forte croissance du continent, qui verraient ainsi leur dynamisme se réduire assez rapidement, ainsi que leur niveau de souveraineté. La fermeture récente des frontières du Nigeria aux marchandises venant des pays frontaliers de la CEDEAO, sans concertation préalable et en dehors des règles mêmes de l’organisation, est d’ailleurs assez révélatrice de ce que pourrait être l’attitude du pays dans le cadre de la gestion d’une monnaie unique ouest-africaine.

Par ailleurs, et dans un autre registre, il convient de souligner que le déclin de l’économie nigériane est de nature, à terme, à accroître considérablement l’émigration de Nigérians, en quête d’une vie meilleure, vers des pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, et en particulier vers le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Ghana. Ces pays doivent donc se préparer à faire face à ce qui pourrait être un véritable choc migratoire, compte tenu de la population du Nigeria, et notamment les pays de la CEDEAO dont les règles prévoient la liberté de circulation et de résidence pour les ressortissants des pays membres. Des règles qu’il faudra peut-être songer à revoir en fonction des intérêts des autres pays de la région, francophones et anglophones.

Enfin, et pour revenir à la question d’une monnaie commune, il est utile de rappeler que l’argument selon lequel une monnaie ouest-africaine permettrait de stimuler les échanges commerciaux entre les pays de la région, est un argument erroné qui ne correspond pas à la réalité des choses (et qui rappelle, d’ailleurs, une certaine propagande ayant précédé la création de l’Euro, pour une partie des pays de l’Union européenne). À titre d’exemple, les échanges entre les pays francophones de la zone UEMOA n’ont que très marginalement bénéficié de l’existence d’une monnaie commune à ces pays, et demeurent même encore globalement très faibles. Autre exemple intéressant, la part de la zone euro dans le commerce extérieur de la France a baissé depuis la mise en place de la monnaie unique, suite à une augmentation plus importante des échanges entre la France et le reste du monde qu’avec les pays de la zone euro. Ce qui permet, d’ailleurs, de constater que les flux commerciaux entre la France et les autres pays de la zone monétaire étaient déjà très importants avant la création de la monnaie unique… Ainsi, la hausse des échanges entre pays d’une région donnée ne dépend pas de l’existence d’une même monnaie qu’ils auraient en partage, mais simplement de leur capacité à exporter des produits, à travers la mise en place préalable d’un environnement favorable pour y parvenir (cadres juridique, réglementaire et fiscal, infrastructures, formation, accords commerciaux, et en s’appuyant, surtout dans le cas de certaines industries nécessitant de lourds investissements, sur un marché assez important… comme le sont déjà ceux de l’UEMOA et de la CEDEAO).

Le Centre d’étude et de réflexion

sur le le monde francophone

Nous joindre

Tél. : 01 41 51 20 59

Courriel : info@cermf.org

Cliquez ci-dessous afin de zoomer, visualiser, tourner les pages ou enfin télécharger le document PDF.

Après le Nigeria, la Côte d’Ivoire dépasse l’Angola en richesse par habitant.

.

La Côte d’Ivoire, premier pays africain au sous-sol pauvre à dépasser en richesse un pays d’Amérique hispanique (21/09/2020).

Cliquez sur le lien ci-après pour accéder au document.

Les dix pays africains les plus endettés... et à la grande fragilité face à la crise (13/10/2020).

Cliquez sur le lien ci-après pour accéder au document.

Les dix pays africains les plus endettés... et à la grande fragilité face à la crise (13/10/2020)