Face à la complexité des événements qui ont secoué la Côte d’Ivoire à partir de 2002, il est essentiel de dépasser les récits simplistes et les accusations politiciennes pour examiner les faits avec rigueur.

Les déclarations récentes d’

Ahoua Don Mello, ancien cadre du FPI et proche de

GBAGBO LAURENT, apportent un éclairage crucial sur les mécanismes économiques et géopolitiques ayant sous-tendu la rébellion.

Son témoignage, corroboré par des investigations journalistiques et des faits historiques, invalide la thèse longtemps avancée par le régime Gbagbo concernant le financement de la rébellion par

Alassane Ouattara. Une analyse multidimensionnelle s’impose.

La rébellion de 2002 ne surgit pas ex nihilo. Elle plonge ses racines dans les politiques d’exclusion et de marginalisation ethnique et régionale instaurées après la mort de

Houphouet-Boigny Félix.

Le concept d’“ivoirité”, promu par le président

Henri Konan Bédié et instrumentalisé par Laurent Gbagbo, a servi à exclure politiquement Alassane Ouattara et, par extension, les populations perçues comme originaires du Nord.

Ces populations, souvent d’origine musulmane et suspectées d’être des étrangers (notamment burkinabés ou maliens), ont été progressivement exclues des sphères administratives, politiques et militaires, créant un terreau fertile pour la révolte.

Les soldats et officiers nordistes, se sentant injustement traités et marginalisés au sein de l’armée, ont constitué le noyau dur de la rébellion.

Leur tentative de coup d’État en septembre 2002, bien qu’échouant à Abidjan, a réussi à prendre le contrôle des villes du Nord, comme Bouaké et Korhogo.

Leur motivation première n’était pas le pillage, mais la reconnaissance de leur identité ivoirienne et leur intégration comme citoyens à part entière.

Contrairement aux accusations portées contre Alassane Ouattara, le financement de la rébellion serait le fruit d’une entreprise internationale de prédation bien structurée, impliquant des acteurs économiques et politiques étrangers.

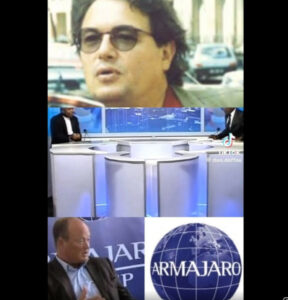

Le journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer, assassiné en 2004 pour ses investigations, avait révélé dès juillet 2002, sous pseudonyme, qu’un opérateur économique du secteur café-cacao avait financé la rébellion à hauteur de 30 milliards de FCFA via le Burkina Faso.

Cet opérateur, identifié comme la société Armajaro (dirigée par Anthony Ward, un trader britannique proche des milieux d’affaires franco-américains), aurait constitué un stock de 200 000 tonnes de cacao aux États-Unis avant même le déclenchement des hostilités.

Le déclenchement de la guerre a provoqué une pénurie artificielle de cacao, dont la Côte d’Ivoire était le premier producteur mondial.

La flambée des prix qui s’en est suivie a permis à Armajaro de réaliser d’énormes plus-values en écoulant son stock préalablement constitué, remboursant ainsi indirectement son “investissement” dans la déstabilisation.

Le Burkina Faso de Blaise Compaoré a joué un rôle pivot en offrit un sanctuaire, des terrains d’entraînement et un couloir logistique pour l’acheminement des armes vers les rebelles.

Les motivations de Compaoré étaient doubles : servir les intérêts de la Françafrique (réseaux d’influence français en Afrique) et régler des contentieux personnels avec Gbagbo.

La France est également accusée d’avoir joué un rôle ambigu, à la fois dans le financement et la logistique de la rébellion, afin de préserver ses intérêts stratégiques et économiques (notamment dans le cacao) dans son ancienne colonie.

Le régime Gbagbo, bien qu’étant la victime initiale de la rébellion, porte une lourde responsabilité dans l’enchaînement des événements. Selon les informations divulguées,

Laurent Gbagbo avait signé un contrat avec Blaise Compaoré entre 1989 et 2000.

En échange d’un versement mensuel de 20 millions de FCFA, Gbagbo aurait promis de céder le port de San-Pédro au Burkina Faso et de faciliter la naturalisation des Burkinabés en Côte d’Ivoire. Gbagbo, “roublard” selon les termes utilisés, n’a jamais honoré ses engagements.

Cette trahison aurait motivé la décision de Compaoré d’accueillir et de soutenir les soldats déserteurs ivoiriens hostiles à Gbagbo, fournissant ainsi le catalyseur externe à la rébellion.

En instrumentalisant la rébellion pour stigmatiser Alassane Ouattara et l’ensemble des populations nordistes, Gbagbo a délibérément divisé le pays et attisé les haines ethniques.

Il savait pertinemment, grâce aux renseignements de son administration (dont Ahoua Don Mello était un pilier), que le financement était international. Cette campagne de diabolisation a servi de justification à une répression brutale et à une traque politique contre Ouattara et ses sympathisants, conduisant à une décennie de violence et d’instabilité, culminant avec la crise post-électorale de 2010-2011.

Plusieurs éléments factuels incontestables innocentent Alassane Ouattara des accusations de financement de la rébellion.

Le 19 septembre 2002, la résidence d’Alassane Ouattara à Abidjan a été attaquée par un commando.

Lui et sa famille n’ont dû leur salut qu’à un coup de fil d’alerte d’un journaliste et à leur refuge précipité chez l’ambassadeur d’Allemagne, avant d’être exfiltrés par l’ambassadeur de France.

Un commanditaire de la rébellion n’aurait pas été pris pour cible. Cette tentative d’assassinat l’a contraint à un long exil en France, loin d’être la situation d’un chef de guerre pilotant une insurrection.

Ibrahim Coulibaly (“IB”), l’un des pères fondateurs de la rébellion, a témoigné sans ambiguïté :

« Je n’ai jamais reçu 5 F CFA d’un homme politique de Côte d’Ivoire » pour financer la rébellion. Guillaume Soro, porte-parole de la rébellion, déclarait dès octobre 2002 à RFI : « Notre combat n’a rien à voir avec lui (Alassane Ouattara), puisqu’il n’a pas suffisamment de courage pour dire que notre combat est juste ».

Si Soro a par la suite changé sa version, c’est davantage pour des raisons politiques opportunistes que par vérité historique.

La rébellion de 2002 est le produit toxique de plusieurs facteurs : la faillite morale et politique du régime Gbagbo, dont la mauvaise gouvernance, la politique ethnique et les promesses non tenues ont créé des frustrations internes et fourni aux acteurs externes des prétextes pour intervenir ; la prédation économique internationale, où des intérêts financiers cyniques ont instrumentalisé la violence pour réaliser des profits sur le dos du peuple ivoirien ; et les manipulations géopolitiques régionales, avec des acteurs comme Blaise Compaoré servant à la fois leurs intérêts personnels et ceux de puissances extérieures.

L’accusation persistante contre Alassane Ouattara, entretenue par l’FPI-PPACI même après les révélations de l’un des siens, relève de la mauvaise foi politique la plus absolue.

Elle visait à occulter les propres turpitudes du camp Gbagbo et à maintenir une fracture nationale artificielle pour mobiliser électoralement une base ethnique.

La vérité, patiemment révélée par le temps et par des acteurs comme Ahoua Don Mello et Guy-André Kieffer (au prix de sa vie), est bien plus complexe et accablante pour le système de prédation local et international que pour un innocent qui faillit payer de sa vie des crimes qu’il n’a pas commis.

L’histoire retiendra que la rébellion a trouvé un écho parce qu’elle s’est greffée sur des injustices réelles que le pouvoir de l’époque avait lui-même créées, et qu’elle a été rendue possible par la cupidité d’hommes qui voyaient dans le chaos une opportunité de s’enrichir.

Patriote intransigeant, au service de la Vérité, affranchi des dogmes.